I cimiteri, una breve storia

Il cimitero come luogo e edificio come comunemente lo intendiamo oggi ha origini definite tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800, derivato da istanze igienistiche illuministe da un lato e dall’altro da una ricerca architettonica che riuscisse a coniugare le necessità formali proprie delle sepolture con esigenze simboliche, culturali e, terminate le istanze giacobine, religiose.

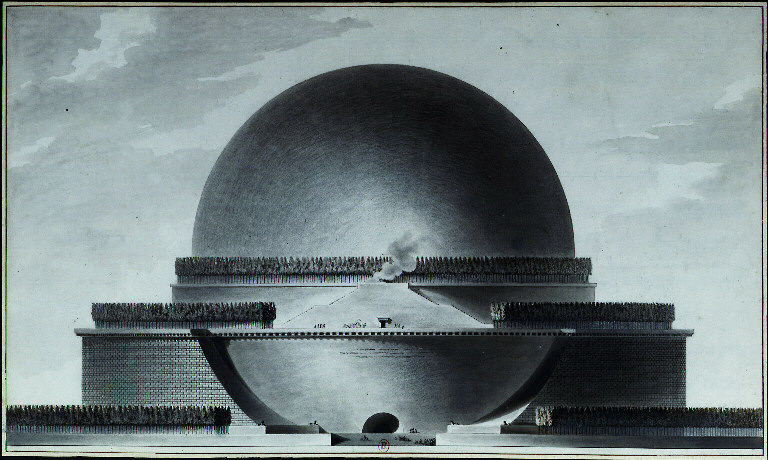

Sono prodromi di questa ricerca le opere degli architetti visionari come Étienne-Louis Boullée, Claude-Nicolas Ledoux, Jean-Jacques Lequeu, ma anche quelle di molti architetti meno noti che producono progetti straordinari in Francia come in Italia.

Il noto editto di Saint-Cloud emanato da Napoleone nel 1804 ed esteso al Regno d'Italia nel 1806 è ispiratore di una serie di progetti di cimiteri realizzati "fuori dalle mura urbane", anche se il tema della ricerca della tipologia del cimitero precede la disposizione giuridica napoleonica.

Proprio a Modena lo studioso fiorentino Scipione Piattoli pubblica nel 1776 il "Saggio intorno al luogo del seppellire" dove, seguendo le indicazioni mediche di quella che viene chiamata l'"ossessione aerista" , una libera e salubre circolazione dell'aria in contrapposizione ai miasmi che si sviluppavano nelle chiese e nelle cripte ricolme di cadaveri semplicemente sotterrati sotto le lastre dei pavimenti, diffonde le idee riformistiche in tema di sepolture che prevedevano la costruzione dei primi cimiteri extraurbani e l'abolizione delle inumazioni nelle chiese. Il cimitero modenese di San Cataldo, voluto dal duca Francesco III d'Este, è il risultato questa cultura.

Mentre nel Nord Europa i cimiteri perseguono modelli propri di stampo paesaggistico, nell’Europa cattolica uscita dal Congresso di Vienna del 1814 si scontrano anche nella ricerca della forma del cimitero la cultura di stampo religiosa tradizionale con la cultura giacobina e illuministica.

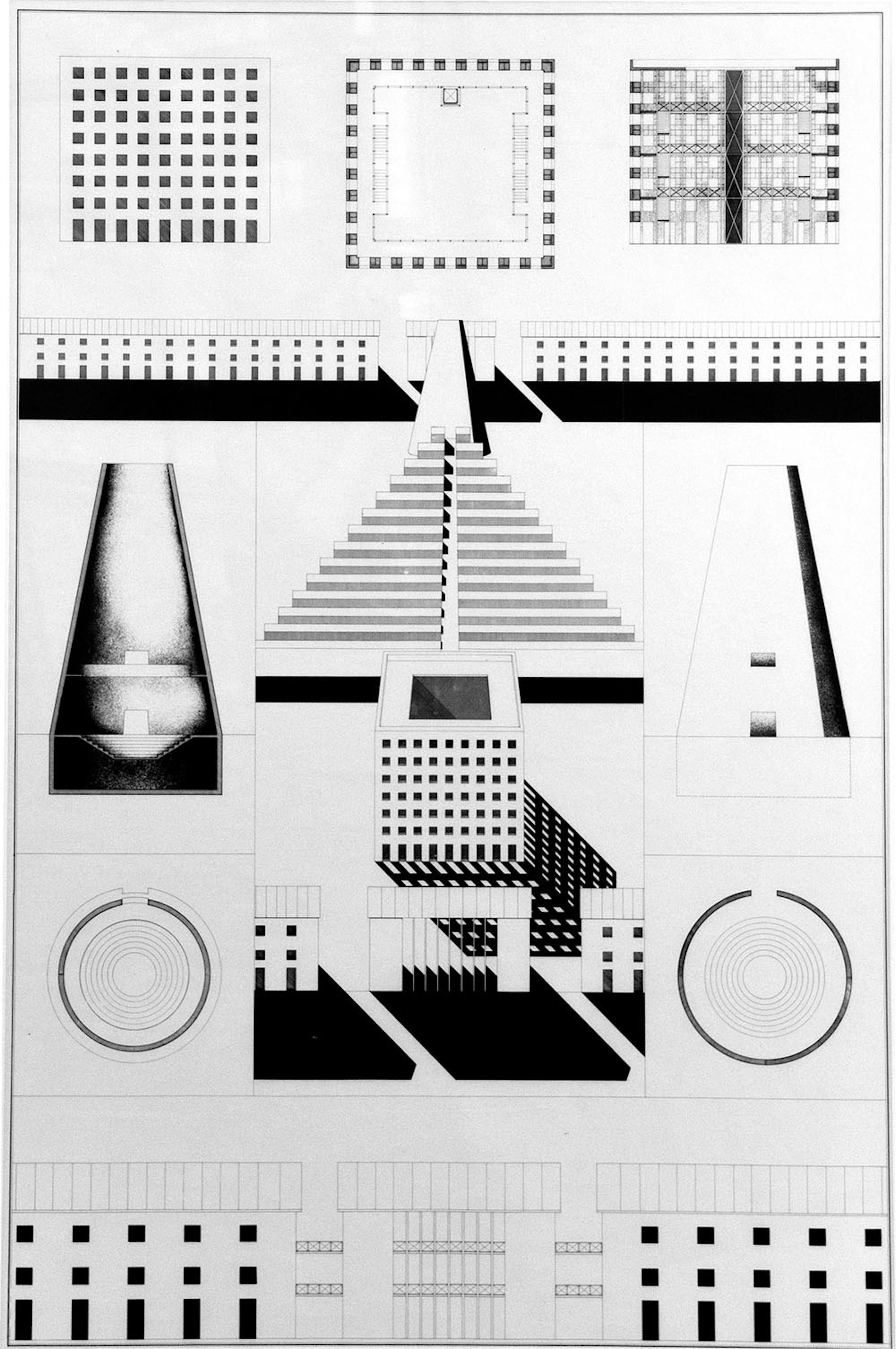

Come riferimenti per il nuovo edificio "da inventare" gli architetti di stampo tradizionale si rifanno alle sepolture primitive e classiche per progettare i loro “camposanti”: piramidi, cenotafi romani a scala architettonica, catacombe e altre architetture sotterranee. Gli architetti giacobini invece disegnano "cimiteri" come grandi cerchi concentrici in cui la morte è vista nella sua concezione materialistica e il cerchio come forma egualitaria. i morti qui sono suddivisi per età, disposti nelle varie corone; un asse simmetrico divide i corpi degli uomini da quelli delle donne; sulla circonferenza maggiore stanno i bambini (molte sono le morti in giovanissima età), al centro i più vecchi; nessuna lapide riporta il nome dei defunti.

La ricerca egalitaria è limitata nel tempo e concluso questo periodo si ritorna a una idea religiosa del “camposanto”, in cui prevale la forma del quadriportico mutuato dall'architettura monastica. L'idea del quadriportico si specializza con i colombari desunti dalle prime sepolture catacombali; al centro trovano posto i campi per le inumazioni a terra; sull'asse simmetrico l'ingresso - da cui entrano le spoglie mortali - e la cappella funeraria, come luogo di ascesa all'eterno.

Il rimando all'architettura conventuale diventa fattivo anche nell'utilizzo di architetture monastiche direttamente come cimiteri. Ne sono esempi la Certosa di Bologna, i cimiteri di Ferrara, Faenza, Galluzzo di Firenze, Guastalla.

Il cimitero così concepito diventa modello diffuso e replicato in ogni città della quale diviene specchio. La città dei vivi come la città dei morti, entrambe, a metà Ottocento, circondate da mura, isolate nelle campagne, nella riproposizione dell'organizzazione planimetrica ottocentesca e della gerarchia sociale, compresa la corrispondenza tra cappelle di famiglia e palazzi gentilizi o borghesi, distinte dalle sepolture comuni.

Nei cimiteri delle città più importanti, la chiesa funge da pantheon, accogliendo le spoglie dei cittadini celebri.

Una statuaria, legata a temi iconografici codificati, si collega ai temi architettonici, riproponendo gli schemi dei musei di cui le città post unitarie si stanno dotando, esponendo la propria storia artistica locale.

La storia dell'architettura cimiteriale non termina nella definizione del modello prevalente. Nel XX secolo vengono proposti progetti con diversi presupposti teoretici, che spesso però trovano difficoltà e ostracismi alla loro realizzazione quando discostanti dal modello del camposanto comunemente più accreditato.

Noto è l'iter progettuale della metà degli anni Settanta del bellissimo cimitero di Urbino progettato da Arnaldo Pomodoro insieme agli architetti modenesi Carlo Trevisi e Tullio Zini, concepito come una grande catacomba a cielo aperto, una scultura dello stesso Pomodoro a scala territorialeche non ha trovato realizzazione nonostante l'autorevole sostegno di un grande numero di intellettuali guidati da Giulio Carlo Argan e pensato.

Oltre al Cimitero di Rossi Braghieri a Modena, hanno trovato realizzazione cimiteri degni do nota e teoricamente diversi quali il Cimitero di Montecatini di Leonardo Savioli, concluso al di sotto di un edificio come unicum, il Cimitero di Jesi di Corrado Ricci che ripensa e ridisegna ogni elemento delle funzioni rituali e delle sepolture e il cimitero-cubo di Nanda Vigo a Rozzano, dove la progettista ha disegnato ogni dettaglio grafico uguale per ogni loculo con uno sforzo difficilmente riscontrabile in altre opere architettoniche.

In questo panorama di architetture originali, il Cimitero degli architetti Aldo Rossi e Gianni Braghieri, con il loro linguaggio geometrico e universale, costruisce una città dei morti che è specchio collettivo della città dei vivi, monumento civile, luogo della memoria morale e corale.

LF